电影海报:宣传利器却为何国内处于初级发展阶段?

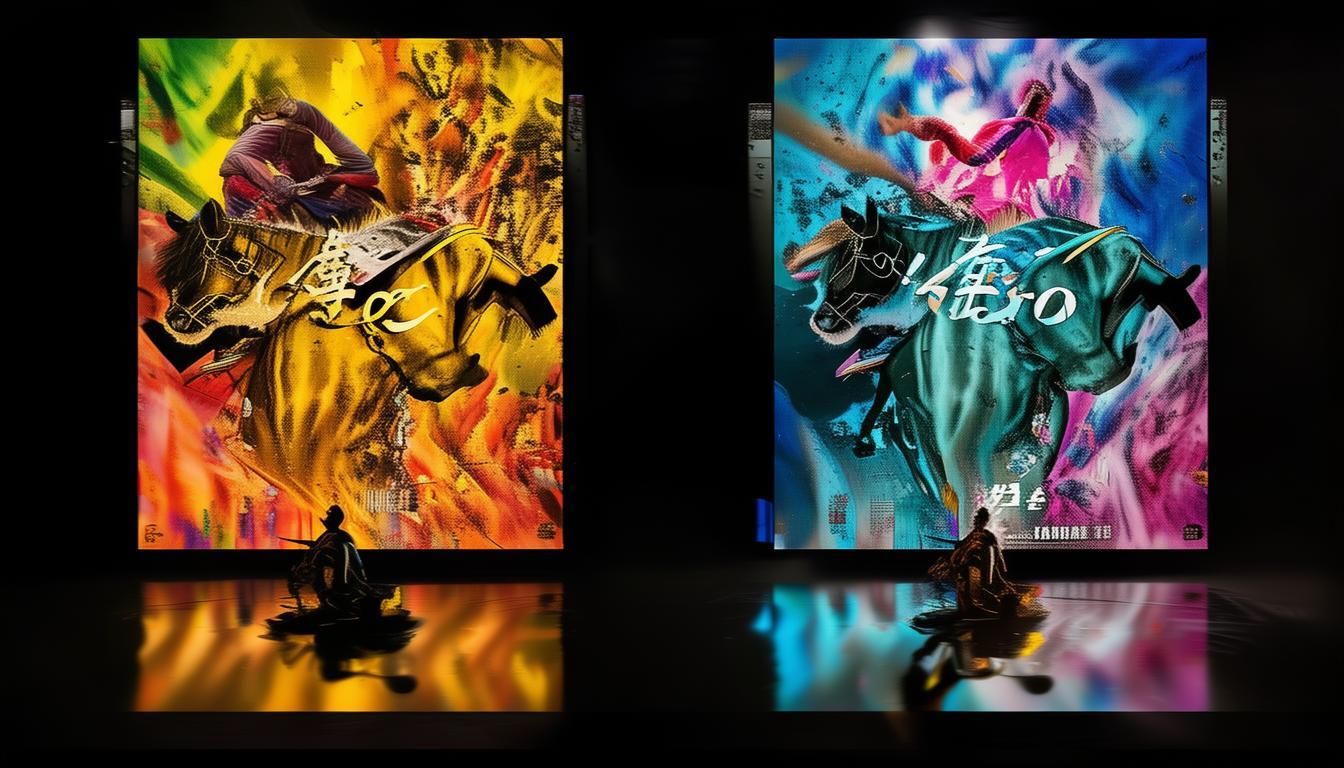

电影海报,堪比一部影片的门面,它不仅承载着宣传推广的职能,更是一部电影内在意蕴与精神风貌的集中体现。在现今的电影业界,常见的是“电影尚未上映,海报却已先行”。在上周举办的第61届柏林电影节中,我国著名导演陈可辛和王家卫的最新力作《武侠》与《一代宗师》尚未完成拍摄,但它们的新款海报已在欧洲电影市场(EFM)亮相,旨在吸引欧美发行商的关注。

尽管电影海报在宣传中的地位日益凸显,但国内电影海报的设计却还处在初级阶段。在去年年底,细心的网友发现,中影集团出品的电影《新少林寺》的海报设计几乎与《建国大业》相同,而近期上映的电影《将爱》也被指出是模仿了大卫·芬奇的电影《返老还童》的海报。那么,国内电影制片方是否足够重视电影海报的设计呢?本报记者走访了部分国内电影人和海报设计者。

【电影海报有几类】

前期 高概念、神秘感做主导

陈可辛导演的《武侠》在柏林电影节上展出的宣传海报颇具深意,画面仅呈现两位戴帽遮面的男子形象,背景则以浓重的墨迹书写着“武侠”二字,并未透露演员阵容或剧情细节。为此,记者特地采访了该海报的设计师,北京异开视觉艺术设计创意总监马超先生。他向记者透露,在电影拍摄初期,发行方通常便着手设计海报,那时海报的设计风格往往由导演和制片人主导;然而,随着发行环节的到来,决定权很可能转移至发行方手中。因此,在电影制作的不同阶段,对于海报的设计要求也会出现显著差异。

马超透露,诸如《武侠》这类巨制在筹备阶段便会投身于各类国际电影节,旨在进行全球预售与推广。去年,陈可辛的团队曾邀我参与《武侠》国际海报的设计,当时仅向我简要介绍了剧情概要,并提供了约十张剧照。现在这款海报着重展现东方风情与武侠风格,旨在吸引外国电影商的目光,同时亦需维持一定的神秘氛围。

中期 犹抱剧照、造型半遮面

在电影上映前的半年或两三个月这段时间里,正是影片剧情和人物关系被广泛公开的关键时期,为了吸引观众的目光,制作方常常会发布一系列以剧照、造型照以及创意图片为核心的海报,这些海报从多个视角对电影内容进行解读。

《观音山》这部即将于3月4日与观众见面的影片,近期公布了多款风格迥异的海报,其中既有范冰冰演绎的梦幻般水下美景海报,也展示了她身着大头皮鞋、搭配破洞丝袜的“颓废”形象海报。该影片的制作人方励向记者透露,这些海报并非电影正式的终极海报,然而它们在电影上映前宣传中发挥了重要作用;比如这次水下拍摄的海报,与电影内容毫无关联,却与《观音山》的风格相契合,不仅引人注目,还能促使观众以全新的视角审视电影。

后期 罗列明星夺公众眼球

在电影即将上映的尾声阶段,片方推出的“主海报”备受关注,这批海报是片方最为重视的。这类海报的主要作用在于电影的发行过程中,例如在电影院张贴,或者在户外路牌、灯箱广告中展示,目的是尽可能吸引观众购票。

主海报数量通常不超过两款,重点在于强调影片中的知名演员,以此吸引观众目光,导致许多大片的海报最终演变成了明星的“大头照”。比如近期的《赤壁》和《建国大业》等影片便是如此,即便是之前发行过创意海报的《让子弹飞》,最终也选择了葛优、姜文、周润发三位明星的常规型“大头”海报进行推广。在海报的设计中,通常那些身价最高、最具吸引力的明星,其形象会被放大展示,因此业内常常流传着明星们争夺海报显眼位置的传闻。

【行业现状】

窘境1 设计人员专业不专攻

考虑到近期国内电影海报屡遭“模仿”和“剽窃”的指责,众多影迷不禁产生疑问:究竟是由哪些人负责海报的设计?经过记者的调查发现,我国尚无专注于电影海报设计的专业公司,而众多专注于广告和平面设计的公司,往往也会涉足电影海报的设计领域。大多数影视企业的员工仅能从事诸如添加标志、修改图片等辅助性工作,他们无法承担海报整体设计的重任。而那些具备实力的电影公司,要么组建了自己的设计团队,要么与若干设计机构建立了长期的协作关系。

中影集团发言人蒋德富向记者透露,该集团内部设有设计团队,同时亦频繁对外发布招标信息,以寻觅合适的海报设计团队。然而,他强调,无论怎样,海报的创意始终由他们主导。另一方面,方励表示,他管理的劳雷影业并无专职设计师,为此,他从自家的科技公司调派了一名技艺娴熟的美工,专责为《观音山》制作海报。

窘境2 不受重视,流程复杂

记者从马超处了解到,目前市场上承接电影海报设计的费用相当低廉,一般而言,一张电影海报的设计费用多在5000元到7000元之间,而“一张海报售价达到1万元已是上限”,这样的价格不仅难以盈利,甚至有时还会造成亏损。在国内,多数制片方对海报设计并不给予足够的重视,众多海报设计师之所以接受项目,往往是因为对电影本身或导演的喜爱和认可。马超向记者透露,他发现有些小型电影公司项目数量稀少,资金投入有限,对海报在不同阶段所起的作用毫无了解,甚至需要他亲自指导他们如何逐步实施。在遇到一些极不可靠的公司时,甚至有可能导致设计方案被盗用。马超对此感到十分无奈。

尽管费用不高,然而制作电影海报的程序却十分复杂;以他今年春节期间为陈可辛执导的喜剧作品《神奇侠侣》所设计的海报为例,准备工作早在2010年3月就已经开始启动。片方最初向他提供了包括剧情、主演以及剧照在内的原始素材,马超及其团队据此制作了一份详尽的PPT呈递给片方,在PPT中,他们建议借鉴宫崎骏的独特风格以及欧美超人漫画的视觉特点,并将这些元素与中国古装武侠的风情相结合。例如,他们建议为两位侠侣设计个性化的LOGO,并绘制了一些关于角色造型和场景布局的草图。该方案呈递给制片方后,制片方广泛征求各方意见并反馈给马超,双方经过多次商讨后对方案进行修改,如此循环往复,反复多次。在此过程中,制片方随时有可能推翻原有方案重新开始,“最终,我们为《神奇侠侣》打造了一款纯手工绘制的海报,制片方普遍表示满意。”

窘境3 诉求过多,广告碍眼

马超坦言,与陈可辛的合作过程颇为顺畅,但有些片方却显得相当棘手,“有时一张海报的制作几乎耗费了一整年,历经无数版本,时而采用反体字设计,时而选用英文。若电影公司自行负责发行尚可,但往往导演、制片人、发行公司各有主张,甚至发行公司还会另行组建团队,最终我们的稿件被修改得面目全非”。

制作海报时,情况更为严峻,设计思路常受到诸多约束,更遭受众多赞助商信息的严重干扰。除了电影的主创名单和出品机构,每部影片还附带着众多合作伙伴与赞助商,他们的名字排列顺序、上下位置、大小对比以及排列方式,我们都无法掌控,这些都对海报设计的整体美感造成了极大的影响。马超说,最令人头疼的是,那些赞助商的LOGO排成一排,占据了很大的版面,而且每个LOGO的颜色和形状都各不相同,赞助商还特别强调必须保留LOGO的原始样子,结果呈现出来的效果杂乱无章,根本不符合一套合理的配色原则。

马超在对比国外电影海报时,不禁感叹国外的设计体系更为成熟,“你看那些欧美海报,在排版上,他们总是使用细小且浅色调的文字,将文字内容紧凑地排列成一条细长的区域,显得并不突出。与之形成鲜明对比的是,那些精美的文字和广告语,无不展现出独特的魅力。而反观国内,LOGO设计杂乱无章,参差不齐,很少有国外海报会采用这种风格。”

【海报设计解惑】

疑问1 “大头照”泛滥谁之过?

专业看法:用了明星,就必须让观众知道,这种做法早已过时。

在制作电影海报的过程中,多数制片方倾向于强化明星的形象,这种做法导致了广受影迷批评的“大头照”式海报盛行,这已成为国内大片的一个普遍现象。针对这一问题,方励在接受记者采访时表示,制片方强调明星元素的心态是可以理解的,因为毕竟明星的出演是花费了高额成本的,既然选择了明星,那么观众就有权了解到这一点。然而,他坚信展示明星并非必须采用展示大头照的形式;海报的核心在于推广,吸引观众的手段多种多样;明星在海报中的呈现手法同样丰富,造型设计可以更加随心所欲、充满创意,甚至无需严格遵循剧情或剧中角色形象。以其他行业的广告为例,即便产品形象未在广告中直接展现,也能给人留下深刻印象;而相较之下,我们仍旧沿用着最简单直接的方法。

马超透露,在他几年前负责《黄石的孩子》这部合拍片的海报设计工作时,“大头照”这种样式深受观众喜爱。中国大片这一概念是近些年才崭露头角,早期为了吸引观众踏入影院,不得不借助大腕明星和壮观场景作为宣传亮点。因此,像《黄石的孩子》、《赤壁》、《投名状》这类大片,其海报上通常是一排明星的肖像,下方则是战争场景的描绘,这几乎成为了大片海报的典型样式。制片方对此颇为满意,而观众也并未觉得有何不妥。

优秀案例:《花木兰》

将美感与卖点融合

马超觉得当前观众日趋成熟,对于那种千篇一律的海报样式已经感到乏味,而且他们获取电影信息的途径相当丰富,无需再依赖海报来了解演员阵容。因此,那种只展示明星大头的方式已经不再适用。现在,电影不能过分依赖明星效应,而应该结合电影内容,兼顾明星、卖点以及美感,这样才能满足现代观众的需求。马超向记者透露,在他所观摩的众多国内海报设计中,《花木兰》的国际版海报给他留下了深刻印象。该海报设计简洁,仅以一顶头盔和一抹红唇呈现,并未描绘脸部与身体轮廓。然而,其独特的美感令人难以忘怀,若在国际舞台上展示,无疑将引起广泛关注。

方励指出,“大头照”过度流行的现象,很大程度上与部分制片方的观念有关,他们往往拘泥于某种固定模式,设计师们也只能遵从他们的想法。此外,他还提到,过去我国电影市场相对低迷,这使得优秀的设计人才不愿意继续留在电影界,“这导致了电影行业内部的设计人才相对匮乏,而外部的设计师水平却更为出色。随着电影市场的逐渐繁荣,越来越多的人开始愿意重返这一领域。”

疑问2 抄袭、雷同真相为何?

专业看法:借鉴是好事,但抄也得抄得有水准。

网友们不仅对“大头照”表示了不屑,同时国内海报的雷同性也受到了他们的诟病,有些甚至涉嫌直接抄袭了国外的设计。马超指出,像中影这样的大型机构,因其国企属性,并且拥有相对稳定的设计团队,往往倾向于重复使用设计模板。然而,他认为中影制作的海报在专业度上相对较高。从设计者的视角来看,尽管中影的海报创意存在相似之处,但在画面修图、人物肤色、光影效果以及纹理处理等方面,都表现出了不错的水平,设计师们的技艺已经相当纯熟。

谈及借鉴国外海报的现象,马超直言,在大多数人进行设计创作时,多少都会存在模仿的成分;在着手设计之前,我们常常会搜集众多国内外海报,从中汲取他人的色调、氛围、字体、图片等元素,以供参考。以《神奇侠侣》为例,它就吸收了超人形象的一些设计风格。马超指出,借鉴的关键在于设计师需充分理解和采纳他人的杰出构思,若是仅仅生搬硬套,那就等同于抄袭了。简单来说,每个人都会有互相借鉴的时刻,即便是外国设计师也不例外,但并不至于像国内某些人那样,抄袭得毫无水平。

优秀案例:《午夜心跳》

类型片创意是关键

至于制作一张高质量海报的关键要素,《武侠》电影的宣传人员透露,首先是要确保海报与电影的氛围和色彩相协调,其次则是要具备独特的创意和美感,且与影片的主题相契合。若一张海报在电影院中展出,观众只需瞥一眼便能立刻被吸引,现场便决定购票,那便是最佳效果。

马超强调,对于那些缺乏大牌明星的中小型预算电影,尤其是属于特定类型的影片,海报的创意显得尤为关键。由于资金有限,宣传手段受限,影院内的宣传阵地变得尤为重要。海报作为最直接的广告形式,必须深入挖掘电影的亮点。对于喜剧类影片,应着重突出喜剧元素,通过视觉手段放大搞笑的细节和人物夸张的表情,营造出一种漫画般的趣味感。若是恐怖电影,便应着力打造紧张氛围,此举能有效吸引特定类型的影迷。以去年底上映的《午夜心跳》为例,便是这一策略的成功实践。有时还需巧妙运用一些边缘手法,例如在影片中加入美女角色,适度渲染其性感元素,以此作为影片的卖点。

好莱坞典范

一款海报成本达十万美元

好莱坞电影产业中,海报作为营销推广环节中至关重要的一环,其设计工作通常由专业机构负责。在电影筹备阶段,设计师便开始与剧组紧密合作,仔细研读剧本内容,并与导演进行深入交流,力求准确捕捉电影的精髓。鉴于美国电影海报制作对品质的极致追求,个别海报的设计费用甚至可能超过十万美元。杰出的电影海报创作者备受推崇,1947年出生的德鲁·斯特赞为超过150部影片绘制了海报,这些作品包括《第一滴血》、《回到未来》、《胡克船长》、《夺宝奇兵》系列、《星球大战》系列、《哈利·波特》系列以及《地狱男孩》系列等众多知名电影,而著名导演乔治·卢卡斯更是赞誉他为“二战”以来唯一一位其作品值得珍藏的艺术家。

请小编喝杯咖啡吧!

请小编喝杯咖啡吧!